笏(しゃく)

左から、象牙、花梨、一位、

ヒノキの笏

象牙の笏を持ったお雛さま

男雛が持っている細長い板、「笏」といいます。

「しゃく」なのに長さは尺二寸ほどですw。お雛さまの笏の素材はいろいろで、左から象牙(牙笏:げしゃく)、花梨(かりん)、一位(いちい)、桧です。実際に宮中や神主さん神社の神主さん達も象牙や一位を使います。牙笏はお高いお雛さまに使われることがありますが、それほどこだわるところではありません。象牙の笏は位の高い人しか使えませんでしたが、平安時代には大きな儀式のときには位に関わらず用いられるようになりました。

笏は一体何のため?私たちが神社でお祓いなどを受けるとき、神主さんは間違えないようにきちんと紙に書かれた依頼者の氏名住所を読み上げます。笏が日本に伝わったのが仏教伝来と同じころ、まだ紙が伝わる前のことなので、当時の神主さんはこの笏という木簡に祝詞を書きつけて儀式を行っていました。紙が日本でも作られるようになると、祝詞を書きつけた紙を笏に添えて読むようになりました。

笏には一位の木がよく用いられますが、中でも位山(くらいやま)スキー場で有名な位山の木で作られた笏は高級品ということです。この木が一位と名付けられたのも、神官が使うのを見た仁徳天皇がこの木に正一位を授けたのでイチイという名になったそうです。

ここで待て待て、と言う方もいらっしゃるでしょう。笏が日本に伝わったといわれるのが6世紀の仏教伝来と同じころ。仁徳天皇は4世紀の方です。200年程の開きがあるではないか。こうしたちぐはぐな点は、古代の歴史を眺めるといたる所に出てきます。すみません、私は学者ではないのでこのちぐはぐをどう説明したらいいのかわかりません。漢字も仏教の伝来とともに6世紀に伝わったとされていますので、仁徳天皇の時代に笏があったのかどうか非常に悩ましいところです。

紙がわが国で作られるようになって、笏は祝詞を書きつける役目を終え、現代のように「威儀をととのえる」ためだけに用いられるようになりました。

ちなみに、女雛の持つ檜扇(ひおうぎ)は、何枚もの笏をカナメで綴じたものと言われています。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

お雛さまの意味 ~その3~

幸せなお雛さま

幸せなお雛さま

美しい衣装の裂地です

小さなお椀のフタも全部揃っています

雲上流の桜橘

これは 現在 販売中の小さなお雛さま

何年か前、80を過ぎた女性が「私のお雛さまを預かってほしい」といらっしゃいました。「私が生まれたときにおじいさんが苦労して買ってくれたお雛さま」だということです。90年ほど前のお雛さまということになります。供養に出したり、知らない施設に寄贈するのもいやだということで、多少ご縁のある私のところに持ってこられたのです。

拝見して驚きました。良いお人形であることは一目でわかりますが、それよりもたくさんある人形の持ち物・小道具などがすべてそろっているのです。太鼓のばち、随身の弓矢、お膳のふたなど、ひとつもなくなっていません。経年による多少の傷みはありますが、ほんとうに大切に毎年飾っていただいていたのがはっきりとわかります。毎年飾るのが楽しみで、「大好きなおじいさんが買ってくれた・・・」と話される表情は童女のようでした。海外に居住する息子さんのところに転居するので、どうしても持っていけないということなのです。いつでもお返しするということでお預りすることにいたしました。戦争も経験されたいへんだったと思いますが、このお雛さまはそれを見守り、いま、お役を終えることのできた「幸せなお雛さま」なのだと思います。(ただ今展示しています)

◇参考:一番下の写真は、今、販売中のお雛さまです。幅60cmほどの小さなお雛さまです。幸せなお雛さまになってほしいです。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

お雛様の意味 ~その2~

めんどくさい?

飾るのに30分もかからないお雛さま

前回(124)で「販売員の方に『小学校くらいまでしか飾らないのだから、この小さいのがお勧めですよ』と言われました。そんな失礼なことをお客様に言っているのかしらと心配になりました~」と書いたところ、どこが失礼なのか?というご意見をいただきました。そこで、なぜ失礼かを書くことにします。

この販売員(マネキン)さんの言葉は「小学校くらいまでしか飾らない」というのと「小さいのがお勧め」の二つでできています。

最初の「小学校くらいまで・・」。この販売員さんに悪気はぜんぜんないと思います。しかし、その言葉を分析すると、「どうせ飾ったりするのは面倒でしょ」か、あるいは雇われている問屋さんのマニュアルに「お雛さまは小学校に入るくらいまで飾るもの」となっているか、どちらかか両方でしょう。私はどうも面倒くさがりに見えたようです。そして、お子様、お孫様の生涯のお守りとしてお雛様を選びに来ているお客様には、かなり失礼な言葉ではないかと思ったのです。

もう一つの「小さいのがお勧め」というのは、「どうせ狭いマンションにお住まいでしょうから小さいのがいいですよ」あるいは「大きな高額なものは買えないでしょ?」という風に見られたのだと思います。まあ、当たらずとも遠からずですが、それは販売員がこちらより先に言う言葉ではありません。私も業界の内情をわかっているので腹を立てることもありませんが、同業者としてはその言葉使いがお客様を少しずつ減らしている原因になっているのではないかと思うのです。

業者の中にも、最近は「雛人形を飾るのは面倒くさい」という人がいます。というか、本気でそう思っている人もいます。確かに業者としては、毎年何十何百というお雛様や五月人形を飾ったりしまったりします。たいへんな労力です。しかし、その「感想」をお客様に言ってはなりません。お客様はお金を払ってその作業をされるのです。「雛人形を飾るのは楽しい」「こんな幸せな時間は他にはない」というお客様もたくさんいらっしゃいます。そして、実際にやってみるとほとんどの方は「楽しい」と感じておられます。そうです。楽しくないわけがありません。お子様やお孫様と一緒にお雛さまを飾る、これは他に比べるものが思いつかないくらい幸せな作業です。それを、お金をいただく側の人間が「面倒くさい」という。そんな失礼な商売が他にあるでしょうか。業者が「出し入れ簡単」のように宣伝するので、お客様も「簡単に飾れるもの」を求めるようになります。そこで捨て去られているのが「お雛さまを飾る喜び、幸せ」です。親王飾りなら、初めてのママでも30分もかかかりません。楽しい時間を長くするために、三人官女やお雛道具を毎年のように買い足される方もたくさんいらっしゃいます。お人形を毎年手に取って飾っていると、あら、ここはこんな風になっているのねとか、裏側までこんなにきちんとできているとか、桜の花びらの中におしべめしべが、など小さな驚きがいくつも出てきます。その発見の喜びの内に潜んでいる親御様の愛情を、お子様はいくつになっても胸に刻むことができる、それがお雛さまの大切な意味のひとつです。そしてそれは、大谷選手の「日本の女の子として育てたい」という言葉のように、日本の女の子にしかできない幸せな「体験」です。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

明けましておめでとうございます

今年最初の連載ブログです

「重箱のスミ」をほじくるのがこのブログの趣旨ですが、今回は重箱のど真ん中のお話。

お雛さまの意味 ~その1~ です。長文ですがお許しを・・・

ひとがたの紙

紙雛 自立しません

現代の立雛 自立します

昨夏、大谷選手に女の子が授かり、「日本の女の子として育てたい」というニュースがありました。もうすぐ初節句。どんなお雛さまを飾られるのか楽しみでしょうがありません。

よく「お雛さまは何歳まで飾るの?」と聞かれます。これは、そのお雛さまを飾る意味がわかればおのずと答えが出てきます。昨年、ある有名デパートの雛人形売り場を眺めていたら、販売員の方に「小学校くらいまでしか飾らないのだから、この小さいのがお勧めですよ」と言われました。そんな失礼なことをお客様に言っているのかしらと心配になりましたが、まあ、余計なことは言わずにその場を立ち去りました。

ひな祭りは3月3日です。この日は古来「上巳の祓え(じょうしのはらえ)」というお祓いの日、各地の神社で催される「夏越の祓え(なごしのはらえ)」とか「大祓(おおはらえ)」と同じお祓いの日なのです。明治以降、太陽暦が採用されて今の暦の3月3日に行われていますが、それ以前は旧暦・太陰暦で行われていたので今で言えば4月の初旬にあたります。

なぜお祓いの日に雛人形を飾るのか?

夏越の祓えなどでは、人の形に切り抜いた2~30cmほどの白い紙を渡され、ここに名前などを書いて息を吹きかけたり、身体の具合の悪いところを撫でて納めます。これを神社でご祈祷して厄除けのお祓いとします。

平安時代の上巳の祓えは、「御堂関白記(藤原道長の日記)」などに、道長が陰陽師や周囲の男女を大勢連れて川に鴨川に祓えに出かける様子が描かれています。旧暦ですので河畔には桜が咲き乱れ、他にもたくさんの人々が同様に祓えに来ていたことでしょう。ひとがたの紙で身体を撫で、厄を移して陰陽師のお祓いを受けて鴨川に流します。その後はお酒を飲んだり笛や琴などで歌ったり踊ったり楽しい宴会になります。辛気臭い行事ではなく、にぎやかなお花見のような行事だったようです。今のひな祭りと同じ楽しい行事です。

この「紙のひとがた」をお家に持って帰ってお守りにする人もいました。この方たちの中で、「あたしはしょぼい紙じゃなくちょっと豪華に布で作りたい」というセレブが当然出てきます。きれいな布で作ると、今度はお顔ももう少しきちんと作りたくなります。そこで、お顔付きの祓えの人形が出現するのです。このときはまだ夫婦でなく一体です。

もともとが祓え=厄除け、厄払いですので、いざというときのお守りとして親が子に持たせることもありました。それは、結婚や出産であったり、いくさに出かけるときのお守りだったりします。しかし、鎌倉、室町以降、結婚が政略的に行われる時代になると、娘に持たせる人形は夫婦姿の男女一対になります。秀吉は猶子(前子)に巨大な立雛を持たせたそうですし、家康が尾張に人質として預けられたとき、預かり先の熱田の加藤図書助の娘ツマさんが家康のために作った男女一対の立雛は今も名古屋に現存します。祓えの人形なので、この頃は女性だけのものではありませんでした。

江戸時代になり、こうした人質のようなことも減ると、祓えの人形は主に女子の嫁入りのお守りに用いられることが多くなります。このころまでは人形も薄っぺらな形で自立しなかったのですが、次第に自立する立雛に進化してきます。座った形の雛人形が現れたのは江戸時代の初期のことですが、まだ立雛が雛人形の主流でした。

江戸も中期の享保時代、世の中は安定し庶民も飾るようになると、雛人形は次第に大きく豪華なものになってきました。そこで当時の将軍様、暴れん坊将軍吉宗が行ったのが享保の改革です。このお触れの中に「雛人形は高さ8寸(24cm)以内」というのがありました。困った人形師が編み出したのが、それまで大きな立雛だったのを「座らせる」ことでした。これが決定打となり、以後、雛人形は座ったかたちのものが主流になります。

大名家では娘の嫁入りに雛人形を持たせることが通例になり、嫁入り道具のミニチュアをひな人形の道具としてそえるようになります。実際の嫁入り道具を、雛人形の大きさに合わせて小さく作るのですが、タンスの中の着物や小さな道具類も持参品そのままに縮小して作られ、世界でも類のない極めて精巧な人形の工芸文化がが誕生しました。

こうして誕生した雛人形が今につながるのですが、その基本精神である「厄除け」「お守り」は変わりません。現代に雛人形を飾る意味を求めるなら、それは「入学」「入試」「結婚」「就職」「試合」「引っ越し」「独立」「大病」など人生の転機となるときの「厄除け」「お守り」です。特に入試や就職、結婚のときには飾っていただきたいと思います。以前は、ご結婚のとき、自分は次女なのでお雛さまがなく、嫁入り用に買いに来られる方もちらほらいらっしゃいました。

このように、お雛さまは「何歳まで」と決めるものではなく、本来ならばその方の生涯にわたって飾られるものなのです。また、よく雛人形は「上巳の祓えのひとがた」と「ひいな遊びの人形」とが合わさってできあがった、という説明がされますが、「ひいな」とは「小さなもの」、鳥の「ひな」とか、「ひながた」などであって、人形のみを指す言葉ではありません。平安時代の書物にも出てくるひいなは、人の姿や犬猫、牛馬などの小さなおもちゃ、つまり子供が手でもてあそぶための玩具ですので、お雛さまにその「おもちゃ」の感覚が含まれているとは思えません。同じ「ひな」という言葉が使われるので、そのような誤解が生まれたのだと思いますが、「お雛さま」と最高敬称で呼ばれる人形と玩具の「ひいな」はまったく違う性格のものなのです。リカちゃんとわたるくんを並べて「お雛さま」だと言い張るようなものです。それはお雛さまではありません。

「日本の女の子」はお守りとして自分の雛人形を持っているもの。最近、「体験の格差」ということを言われますが、「ひな祭り」という体験をされているかどうか、そのこと自体がお子様の心の発育とアイデンティティの確立(愛されて育ったという自信)の大きな支えになります(もちろん、ひな祭りだけではありません)。それは、単なる体験ではなく、ご家族からの祝福、愛情、祈りが凝縮したものであり、生涯、目に見えるかたちで繰り返し確認できるものだからです。

長文お読みいただき感謝

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

可愛いとは? お雛さまのお顔

「可愛い」と「稚拙」はまったく違うものです。お雛さまの役目・務めはお子様を生涯にわたって見守り、雛祭りに飾られることですので、大人になっても鑑賞に堪えうるものでなければなりません。そうしたお雛さまであれば、70歳80歳になっても雛祭りのたびに飾ることができます。それが「お雛さま」で、幼児向けにつくられた玩具雛とは用途が違うお人形なのです(だからといって、玩具の雛人形とそれほど価格は変わりないのがつらいところ( ;∀;))。

これはそれを意識して作られたお雛さまのお顔です。今回は「可愛い」をテーマにしましたので、より可愛らしさを表現した木目込人形にしました。どれも手のひらに乗るような小さなものです。マユや目は、ひと筆では見えるか見えないかの薄い墨ですが、何十回も筆を重ねることで濃く、深みのある表情になります。目元や口元のかすかな凹凸は何度も胡粉を塗り重ね、磨くことで生まれます。こうした技術で生み出されたお顔は、お子さまがおばあさんになっても変わらずに愛されるお雛さまになります。

お雛さまはおもちゃではありませんので、「品(ひん)」と一種の「気高さ」が可愛らしさとともに備わっていなければなりません。アップにするとよくわかります。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

お雛さまの着物 女雛の装束 ~3~

「天に通じる」

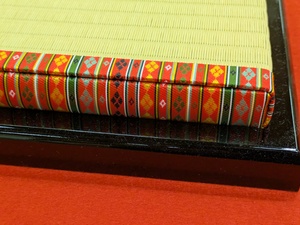

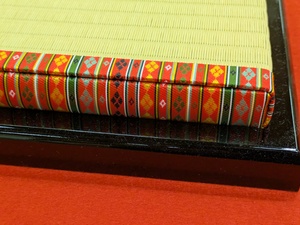

お雛さまの台の繧繝縁(うんげんべり)

女雛の衣の桜立涌(たてわく)

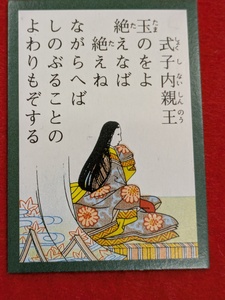

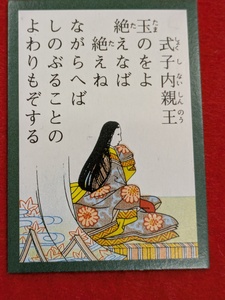

式子内親王

最初に自ら天皇を名乗ったのは天武天皇(第40代)と言われています。それまでは王や大王と言っていたのですが、天皇を名乗ったことで当時の唐の王・高宗は激怒したということです。大王は国を治める者、天皇は天下を治める者、俺をさしおいてお前が名乗るなということらしいです。

古今東西、王は天から許されたものとされているので、その身の回りには天に通じるものが多くなります。衣裳の文様にもそれがあらわれています。

上の画像はお雛さまののっている親王台の前についている縞模様で、「繧繝(うんげん)」と呼ばれています。緋毛氈にもよくついています。

下はS字曲線がならんだ「立涌(たてわく)」という文様です。間に桜が入っているので「桜立涌」と呼ばれます。

どちらの文様もまだ肌寒い春先のお天気のよい朝、地表が日光で温められ、かすかな蒸気がきらきらと天に向かって立ち上る様子からきていると言われています。繧繝の縞模様の菱形、立涌の曲線、いずれも天に通じる文様として位の高い者のみが使用を許されています。百人一首でも天皇や院、親王、内親王らは必ず繧繝文様の縁のついた畳の台の上にいます。立涌文様の衣裳はお雛さまによく用いられますが、高貴な地位を表していますので、繧繝縁(うんげんべり)のついた親王台にのっていなければなりません。

などというそれこそ細かなことは、お雛さまの楽しさを増すのだかどうだかわかりません。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

お雛さまの着物

女雛の装束 ~2~

襲ねと重ね

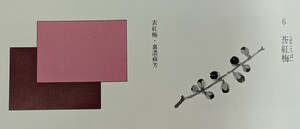

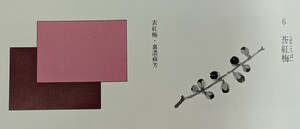

莟紅梅

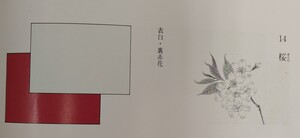

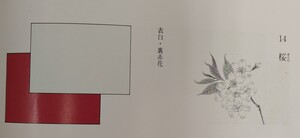

桜

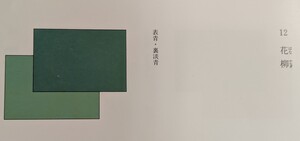

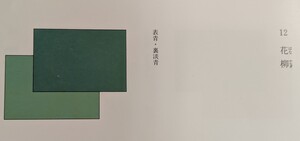

花柳

ほとんどのお雛さま(女雛)は十二単を着ています。十二単とは十二枚の着物を着ているというわけではなく通称で、そのかたちはおおむね決まっています。神社の巫女さんのような白い小袖に赤い袴姿、この上に長い袖の打掛のような衣を着かさねていきます。打掛といいましたが、打掛や振袖と十二単の袖には決定的な違いがあります。それは、袖の前の部分が縫いとじられていないことです。打掛や振袖は手の出る部分だけあいていて袖下まで縫われていますが、十二単の袖は表着だけでなく下に着ている衣まで縫われていません。

まず最初に単。衣はすべて床を引きずる長さですので上に着る衣を傷めないような役割もあって、一回り大きく仕立ててあります。周縁はすべてコヨリのように細く丸められています。

次に、5枚の五つ衣(いつつぎぬ)ですが、3枚~6・7枚のこともあります。何枚着ていても五つ衣と呼びます。そしてその上に表着(うわぎ)を着て、これで通常の生活をしています。寒い時など、これらの間にさらに衵(あこめ)という衣をかさねることもあります。

そして、人前に出るときや行事の時などは、この上に唐衣(からぎぬ・からころも)という腰までの短い丈の衣を着て、腰の後ろに裳(も)という白いエプロンのようなものをつけ、これについている帯で全体を締めます。

ですから、小袖袴姿の上から数えれば、単=1、五つ衣=5、表着=1、唐衣=1、裳も数に入れれば全部で9枚の装束ということになります。小袖や袴も数に入れれば12枚くらいにはなりますね。

五つ衣や表着など、単以外の衣は全部裏地が縫い合わされた「袷(あわせ)」になっています。表地よりも裏地を数ミリ大きくして、衣の端に少し裏地が出るようにします。こうして5枚の五つ衣を重ねると、襟元や袖口に10色の色が出ることになります。これに単や表着の色目を加えたのが「襲の色目」です。

一方、その一枚ずつの裏表の色目を「重ね」と呼び、それぞれに雅な名前がついています。

画像の一番上は「莟紅梅(つぼみこうばい)」という重ねです。

二番目は「桜」、裏朱ともいいお雛さまではよく使われる重ねです。

三番目「花柳(はなやなぎ)」、柳の緑は桃と並んで春の最も美しい色の一つとされ、しばしば登場します。

おびただしい種類の重ねのひとつひとつにこうした名前が付けられ、それが書かれているだけで私たちは女性の姿を思い浮かべることができます。さらに、色目だけでなく装束の織柄(文様)も触れていきたいと思います。書物にかさねだけでなく文様まで記されていればかなり具体的に姿を想像できるというものです。 (かさねの色目・長崎盛輝元京都市立芸大名誉教授著、他参照)

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

お雛さまの着物

女雛の装束 ~1~

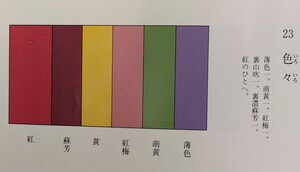

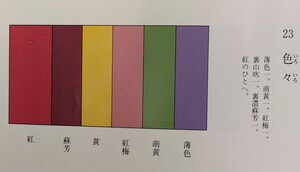

色々襲(いろいろがさね)

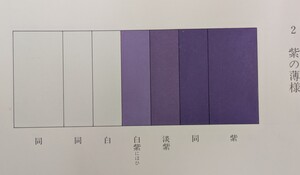

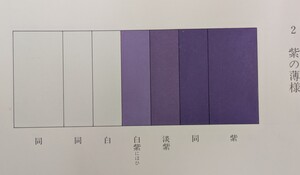

紫の薄様襲(むらさきのうすようがさね)

古典文学に「紅梅の匂いがさね」とか「梅がさね」など女性の衣裳の表現がよく出てきます。中世の女性の装束は基本が十二単です。その十二単を暑い時には枚数を少なくしたり、薄手のものにしたり、また、男性の前に出る時にはふだんは着ていない唐衣や裳をつけたりしていました。基本形はひとつなので、装束の色や柄の組み合わせでバリエーションを楽しんだのです。そのひとつずつに雅な名前がつけられているので、それで私たちは「色々襲」と書かれていると上の画像のような衣裳を思い浮かべることができます。

その何十種類もある衣装のコーディネートに名前をつけて整理したのが、平安時代末期の源雅亮(みなもとのまさすけ)です。彼の著した満佐須計装束抄(まさすけしょうぞくしょう)は、森英恵(ハナエ モリ)さんがパリのファッション界にデビューしたとき紹介され、世界最初のカラーコーディネート本として世界中を驚かせました。

グラデーションや、同系色の組み合わせに一部補色を採り入れる方法など、現在もファッションの基本となる考え方を千年近く前に整理し、書物にしていたのです。これによって、現代の私たちも平家物語などに登場する女性の姿をありありと想像することができます。 (かさねの色目・長崎盛輝元京都市立芸大名誉教授著、他参照)

平安時代の約400年間、江戸時代の約250年間、日本は他国との戦争や大きな内戦もない世界でもまれな国です。文化芸術の醸成には平和が必須要件です。国家とはなにかという問いがしばしば投げかけられます。国土や人種・民族・宗教がよくあげられますが、文化や言葉は、それに劣らず国の大本であるように思います。長い平和な期間が育んだ日本の文化は、その背景にある「平和」に裏付けされたものとして、そして、二度と戦争をしない国のものとして、もっと世界中に誇示してもいいもののように思います。

「知らずしてわれも撃ちしや 春闌(た)くるバーミアンの野に み仏在(ま)さず」は、美智子上皇后さまの歌です。まさに戦争によってもろくも崩れ去る文化のはかなさを表していて、近代最高の反戦歌と読みたくなります。お立場上、そう読んではいけないのかもしれませんが・・・

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

お雛さまの屏風 ~4~

金屏風の縁起

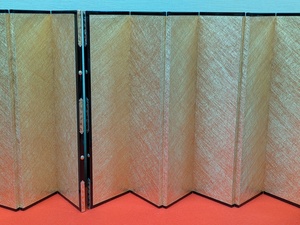

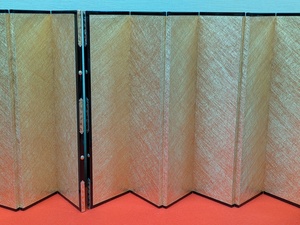

本表装 絹目金屏風

絹絓(きぬしけ)屏風

裏箔屏風

繊維目のある金屏風

柳田国男 年中行事覚書

山磯遊び(三月三日)

「~雛の宵の可愛い飲食なども、本来はまた野外の楽しみを移したものらしく~」

結婚式、入学式、受章のお祝いなどおめでたい時に主人公の後ろに立てまわされるのが金屏風です。

柳田国男も書いているように、ひな祭りの三月三日は日中は海岸や川辺に出て楽しく飲み食いして遊び、日が暮れてきたら室内でお雛祭りをするというのが昔からの風習でした。古いお雛さまをこの日に川や海に流すということも行われたようです。

ひな祭りは宵祭りです。昔は今のような電灯がありませんので、行灯や燭台を灯し、お雛さまの脇に雪洞をともしました。そのあえかな明かりを金の屏風がレフ板の役割をして、お雛さまを少しでも明るく照らしたのです。長い間、金の屏風と雪洞はセットのようにお雛さまのまわりに並べられてきました。ですから、「うれしいひなまつり」の出だしは「明かりをつけましょぼんぼりに~」で、二番の出だしは「金の屏風にうつる灯を~」なのです。

一番上は絹目の金屏風です。絹地の上に金箔を施してあります。表面に少し柔らかさが出ます。

二番目は金紙の上に紬(つむぎ)の絹布を貼り付けてあります。紬の糸のこぶで手作り感のある表情になります。

三番目は薄い絹の布に裏から金紙を貼り付けてある「裏箔」という金屏風です。一番目と裏表の関係にあるような金屏風です。

四番目は手漉きの和紙のような繊維の目のある金紙です。面白い表情の屏風です。

平安時代には金屏風は見られませんが、室町時代になってさまざまな金の加工法が生み出されて多くの金屏風がつくられ、現在もお祝いの場によく用いられています。最も縁起の良い屏風とも言えるでしょう。

屏風の基本は六曲ですが、江戸時代になって二曲や八曲の屏風が作り始められたようです。三曲の屏風と言うのは、雛人形などお節句用以外に見たことがありません。

※金屏風というと、金箔を貼った屏風と思われますが、ふつうは真鍮などの合金を使った「金色」の紙を用いた屏風のことをさします。ときどき「金沢箔押」とか「特金箔押」「洋金箔押」という表示のものがあります。金沢箔とは「金沢で作られた金箔」のことで「本金箔」「純金箔」のように材質・品質を示すものではありません。特金箔や洋金箔は「真鍮箔」のことを指します。純金(Au)の金箔を使った金屏風というのはけた違いに高額です。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします