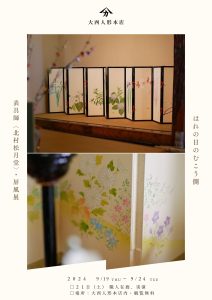

北村松月堂「屏風展」 開催予告

第39回 いづ美会

北村松月堂 「屏風展」 9月19日~24日

観覧無料 21日(土) 北村氏のお話と実演あり 茶菓接待

人形屋なので人形があるのは当たり前ですが、このような雛道具も

大切なアイテムのひとつです。屏風は特にその面積が大きいので、

お雛さまなど節句飾り全体の品格を大きく左右します。

「表具」された屏風を見る機会は少なくなってしまいましたが、

本物の屏風をこしらえる最高峰の「表具師」北村松月堂さんの屏風の

持つ「ちから」をご覧ください。

お待ち申し上げております。

※「いづ美会」とは、当店を支えてくださる多くの作家、職人さんたちの、

ふだんなかなかお目に留まらない仕事をご紹介する催しです。

今回で39回を数えることになりました。どうぞお越しください。

連載 重箱のスミ ㊱

親王台 その三

藺草(いぐさ)を使ってなくてもタタミ?

積水成型工業さんでは、同様の「MIGUSA」という畳を樹脂加工製品と説明しています。

「高度な樹脂加工技術が『MIGUSA』という製品を創り出し『畳』という古来伝統との融合と進化を可能にし・・・」

「古来伝統との融合と進化」ではなく、「古来伝統のものを化学製品に置き換えた」だけのもので、「融合」しているようには思えませんし、「進化」でもないように思います。それは、グラウンドの天然芝を人工芝に置き換えたのと同じではないでしょうか?それぞれに用途・目的の違いがあって、良い、悪いと一口で言いきれない「場面による使用方法・目的」によって使い分けられるもので、人形の台に化学製品を用いることの是非は、別の視点で問われるべきものだと思います。

居酒屋さんの畳にはとても優れた(汚れにも強い)ものだとは思いますが、お茶室や料亭さんの座敷に使われることはまずないでしょう。お雛さまの台は、どちらに近いものでしょうか。

イ草の代用品が現れたことによって、イ草農家はたいへんな危機に陥っています。最近唱えられているSDG’sのことを考えても、樹脂加工された「和紙畳」が環境に良い素材とは思えません。

わたしたちの業界には、すでに絶滅してしまった品物・技術がたくさんあります。なにかが絶滅する瞬間と言うのは、だんだん需要が少なくなって消滅するのではありません。ある程度少なくなったところで、突然、残った数軒の業者がいちどきに廃業や製造中止し、日本から(あるいは地球上から)その商品や技術が消滅するのです。伝統的な工芸品が文化の一部とするならば、その文化が消滅するのです。畳はわたしたちの業界だけでなく、広く建築内装関係でも用いられてきました。これまで畳を使う仕事に携わってきた人たちの多くがイ草から合成畳に切り替えることによって、ある日突然、世の中からイ草畳が消えるということが起きるかもしれません。こうした不安を杞憂(きゆう)といわれる方もいらっしゃいますが、多くの絶滅品目を実際に見てきた者にとっては不安でなりません。キャンディーズの「微笑み返し」の中の「畳の色がそこだけ若いわ」の哀愁は、もうすでに今の若い人たちには何のことやらわからないでしょう。

繰り返しになりますが、最も肝心なことは、多くのお雛さまにとって合成畳の人工的な黄色とは色目が合わないことです。自然なイ草の色の畳の上にあって初めてお雛さまの装束の美しさが際立ちます。特に有職系の上質な装束を用いたお雛さまであればあるほど、着色された合成畳の黄土色とは調和しません。

色彩に対する繊細な感覚というのは、わが国では平安時代に極めて高度に研ぎ澄まされました。恋愛の手紙ひとつをとっても、さまざまな色目の紙を時季の草花の色目と合わせ、さらにそこに「香り」までも調合させて贈るという、世界でも類のない美的な感覚を生み出したのです。戦後、森英恵さんがパリへ進出した際に紹介したという、千年近く前に著された「満佐須計装束抄(まさすけしょうぞくしょう)」は世界で最初のファッションカラーコーディネート本として驚嘆の的となりました。

イ草の畳に飾られた黄櫨染のお雛さま

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

連載 重箱のスミ ㉟

親王台 その二

藺草(いぐさ)を使ってなくてもタタミ?

また、いま、環境問題は大きな社会問題となっています。節句品産業はこの環境問題と親和性が高いように思われていますが、実際にはそう簡単に言いきれない現状があります。この親王台の畳ひとつとっても、最近はほとんどが「和紙畳」という商品名の合成畳になってしまいました。この「和紙畳」という名称から、私たちはコウゾ・ミツマタなどの和紙を使った自然素材の畳のように思ってしまいますが、実際には木材パルプなどの原材料を樹脂と混ぜ、細いストロー状に成形して編んだもので、環境に優しいとは到底言えるものではありません。しかし、多くの利点があり、価格も従来のイ草畳とそれほど変わらないために現状ではお雛さまの畳はほとんど「和紙畳」になってしまいました。節句飾りにおいて、和紙畳の一番の利点は「灼(や)けない」、そして「品質にばらつきがない」と言う点です。百貨店などの展示で長時間スポットライトをあびたイ草畳は、どうしても灼けてしまいます。そこで「灼けない」和紙畳がイ草にとって代わることになりました。お客様のためというより、むしろ業者にとって都合の良い商品といえます。

実際の住宅畳業界においても、「灼けない」に加え耐久性や撥水性、ささくれない、などの点から和紙畳はたいへん重宝されています。製造元のダイケンさんのホームページには「機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。」と紹介されています。

ちなみに、広辞苑では和紙のことを以下のように説明されています。

【和紙】わが国特有の紙。古来の手漉きによるものと、機械漉によるものとの二種がある。前者は、コウゾ・ミツマタ・ガンピなどの靭皮(じんぴ)繊維を原料とするもので、手紙・美濃紙・奉書・鳥の子などの種類があり、後者は、故紙・木材パルプ・ぼろ・マニラ麻やミツマタの繊維などを原料とするもので、ちり紙・京花紙・書道用紙・仙花紙などの種類がある。わがみ。

私も、和紙とは上記広辞苑にある前者の「コウゾ・ミツマタ~」のようなものだと漠然と思っていたので、パルプやマニラ麻を使った機械漉きをも「和紙」と表現できるのだと、今回初めて知りました。「和」とは日本のことを指すとばかり思っていましたが、マニラも「和」に入るのですね。説明冒頭の「わが国特有の紙」と、以下の説明文、特に「故紙、木材パルプ、ぼろ、マニラ麻や~」の部分に整合性があるのかどうか、はなはだ疑問があります。要するに、日本製でちり紙や京花紙、書道用紙など「和」的?な用法に供される紙であれば、材料や製法に関わらず「和紙」と呼んでも良いということなのでしょうか。それとも、日本製であればすべて「和紙」?

黄土色に似合うお雛さまは滅多にありません。自然な色目のイ草畳は、どんなお雛さまをもってきてもしっくりと調和し支えてくれます。また、イ草畳はお雛さまと歩調を合わせてゆっくりと経年変化していきます。しかし、いつまでも色あせし続けるわけではありません。畳だけが経年変化せず、いつまでも黄色いままとだというのはかえって不自然です。さらに、よいお雛さまは年を経てもみすぼらしくはなりません。持主様とともに年を重ね、経年進化していくのです。

左が「和紙畳」 右が「イ草の畳」です。合成着色料による黄土色が似合うお雛さまはそんなにありません(と思う)。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

重陽の節句

今日は新暦で重陽の節句です。菊の花が主役なので、さすがに新暦では苦しいですね。

人形は「菊慈童」。亡き母が40年ほど前にこさえたものです。この子はいくつ?そうね、だいたい700歳。

菊に薄い真綿をかぶせてあります。

重箱のスミ ㉞

親王台 その一

藺草(いぐさ)を使ってなくてもタタミ?

通常、男雛女雛は「親王台」という畳の台に載せて飾られます。畳の前後には繧繝縁(うんげんべり)というきれいな縞模様の布が縫い付けられています。繧繝の「繧」は「ぼかす」、「繝」は「ぼかすように織る・染める」で、繧繝とは綺麗な色のしま模様に菱形などの文様を入れてぼかすように織ったり染めたりした布のことを指します。色や文様も一通りではなく、赤や朱色を主体にしたものや、やや落ち着いた色目のものもあります。美しい色合いの繧繝縁の畳は帝や高い位の方専用です。中世の絵巻物などでは人物そのものが描かれずに簾(すだれ)の下からこの繧繝縁の台だけが見えていることがよくありますが、これは、そこに帝や后妃がいることを表しています。

親王以下は白地に黒のキャベツの輪切りのような「高麗(こうらい)紋」という文様で、位によって「大紋(だいもん)」「中紋(ちゅうもん)」「小紋(しょうもん)」と文様の大きさが変わります。キャベツではなく、雪割草ともいわれますが真相はわかりません。

中世のお部屋は畳敷きではなく、板の間に持ち運び自在の畳数枚を敷いていました。そこで持ち主を分かりやすくするために畳べりでも違いがわかるようにする意味もあったのでしょう。

お雛さまはなるべく高貴な姿を表して厄除けの祈りや感謝の対象とするもので、十二単や束帯の姿をしている以上、そこには繧繝縁の畳台がかならずなければなりません。位の低い人は畳にすら上がれず、桟敷(さじき)や板の間にしか進めませんので、板の上にお雛さまを飾ることは避けなければなりません。ところが最近、ときどき板の台にお雛様が載せられているものを散見します。お雛さまをはじめ、伝統的といわれる文化行事には必ずそこに「様式」があります。それを支える工芸技術・素材などが時代によって変化するのは避けられないことですが、やはりそこにある「意味」や「いわれ」をないがしろにされることは、依(よ)って立つべき伝統的な文化そのものが変質してしまうおそれがあります。畳に載せられていないお雛さまに意味やいわれを見出すことができるのかどうか。木目込人形などの創作的なデザインのお雛さまはともかく、実際の装束に寄せてつくられたいわゆる有職雛系(※)のお雛さまが、板の上に載せられている様子はわたしたちの目から見ると「奇異」ですらあります。少なくとも有職雛と呼ばれる種類のお雛様ではその様式の意味をしっかり理解し、それに則(のっと)ることが必要なのだと思います。

(※)有職雛系

有職(ゆうそく)とは「有職故実」の有職と同じ意味で使われています。古くは「有識」と書かれていました。有識からわかるように、数々の行事のしつらえや装束、段取り、作法などのことを有職と呼び、今の「有識者」の有識と同じような意味で使われていました。雛人形の場合には、そうした儀礼装束に則った着付けがされているものを有職雛と呼びます。現代では、京雛など着付けをほどこした雛人形はこの有職系のものと言えるでしょう。着付けの雛人形でも、デフォルメされた江戸時代中期の「享保雛(きょうほうびな)」などは有職雛とは呼ばれません。写実的な雛人形と言い換えることもできます。

京雛の多くはこの有職雛と言えますが、対照的なのが「木目込雛」です。元は小さな木彫りの顔・胴体に裂地を貼り付けたものでしたが、桐塑という木粉粘土が胴体に用いられるようになって量産が可能になりました。自由な造形が可能になり、着付けの有職雛とは違った味わいのお雛さまができるようになりました。他に、博多人形や奈良の一刀彫のお雛さまなど、それぞれ味わいのあるお雛さまがあります。

ここまで書かれてきた重箱のスミ的なことがらは、主にこの有職雛に当てはまるお約束事のあれこれです。では、なぜ、そんな面倒くさい約束事に縛られて人形をつくらねばならないかと言うと、ひとことで言えば、「そうすると美しい」からなのです。さらに言えば、不思議と上品な作品になるからです。

美しい繧繝縁の親王台。イ草の畳です。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

連載 重箱のスミ㉝

五人囃子 その二

きみたち、いくつ?

また、五人囃子は子供の姿をしています。お小姓衆の設定なのでしょうか。お小姓といえば有名なのが信長に仕えた森蘭丸です。12歳で取り立てられたようです。他にも、前田利家は同じ信長に12歳、石田三成は秀吉に14歳、井伊直正は家康に14歳で取り立てられています。お小姓とはそれくらいの年齢のもののようです。しかし、五人囃子の髪型はその年齢ではなく、もう少し幼い年齢のおかっぱ頭で、せいぜい10歳くらいまでのものです。本来、それくらいの武士の子の髪型にはいろいろな種類がありました。子連れ狼の大五郎は、頭頂部と前髪、側頭部に少し髪を残しつるつるに剃り上げられています。武士の子の多くは、一部を残しつるつるに剃り上げたスタイルです。お小姓に取り上げられる年頃には若衆髷(わかしゅうまげ)という、大人の髪型に近いスタイルになります。この五人囃子はちょうどその中間くらいの、お小姓に採り上げられる前の髪型に見えます。近習の優秀な子供たちが演奏のために集められているところかもしれません。

それにしても、なぜ、この子たちは官女や右大臣左大臣と同じような大きさなのでしょう。八頭身くらいあります。本来ならばもっと小さく四~五頭身くらいに作られないといけませんが、なぜか大人と同じ大きさに作られています。こどもでもとりわけ背の高い大きな子を集めた設定かもしれません(笑)。

男雛女雛が公家だとしたら、五人囃子は雅楽を演奏しているのが妥当です。また、その装束も武士の裃(かみしも)ではなく、直衣(のうし)、狩衣(かりぎぬ)のような姿のはずなので、この子たちは武家の子息なのです。髪型も公家の子ならば角髪(みずらがみ)という髪型で、かぶっている帽子も侍烏帽子(さむらいえぼし)ではなく、立烏帽子(たてえぼし)のようなものになります。

もっとも、お内裏雛はお供の人形の何倍もある大きさなので、五人囃子だけを「大きすぎる」というのもおかしいのかもしれません。(※)

これも、「人形なので」笑ってスルーしていただかなければならないところです。いろんな矛盾や誇張が入り混じっていますが、それぞれの立場の人々の要素が取り入れられていると考えれば、楽しさがいっそう増すというものです。

(※)お釈迦様の身長は丈六(じょうろく)といって一丈六尺、5メートル弱だったと伝えられています。貴い人は大きかったのでしょう。そう考えるとお内裏さまの大きさもうなづけます。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

人形供養

人形供養

ことしも10月3日(木) 午前中(9時~12時)、大須観音様で

人形供養を執り行います。

ご家庭で保管できなくなってしまったお人形類がございましたら、

丁重にご供養させていただきます。

当日、直接大須観音様境内の特設受付にご持参ください。

(当日ご都合の悪い方は、事前に組合HPぶろぐ掲載の受付店に

ご持参ください)

供養料はお気持ちですが、だいたい一体、もしくは一組3000円

程度からとなります。

金属ひな段や、ガラスケースなどうけたまわれないものがございます

ので、ご相談ください。

端午の節句の鎧兜、ぬいぐるみ等も承ります。

全国でも屈指の荘厳な供養会です。

連載 重箱のスミ ㉜

五人囃子 その一

〇五人囃子の袖

着物の「小袖」と「大袖」の違い。なんとなく、小さい袖が小袖で、振袖のような大きな袖が大袖と思いがちですが、実は、袖の大きさには関係なく、手の出るところが小さく開いているのが「小袖」で、女雛の十二単のように手の出る部分が縫われていなくて大きく開いているのが「大袖」なのです。

いま、五人囃子の袖はほとんどが袖口がひらいている「大袖」になっています。本来ならば、手の出るところから下は縫いとじられていなければならないのですが、下着が見えるようにできています。これは、平成の始めのころに現れた作りで、一見、下着のかさねが見えてきれいなような気がしますが、実はこの作り方の方が直線縫いだけでできるので簡単ということらしいのです。

本来ならば、手の出るところの下は後ろに向かって丸く縫われていなければならないのですが、これがなかなか手間がかかります。昭和以前の五人囃子には今のような袖のひらいたものはありません。これは、そういうものだからです。新しいお雛さまで、小袖の作りになっている五人囃子をお持ちでしたら、それはかなり良いお雛さまかもしれません。

また、最近ときどき見かけるのが、腰の左側に脇差(小刀)が差し込まれていない五人囃子です。さらには、脇差が下に置いてあるものもあります。飾り方説明書にそう書かれているものも見たことがあります。人形なので、きれいとか可愛い、ということである程度のことは許されるとは思っていますが、理由のない単なる手抜きか無知である場合には責められてもいいと思います。人形の着付師は脇差を差し込みやすいように袴を作るか、最初から脇差をつけておく必要があります。切腹のときには座った前に脇差が置かれ、抜いた鞘を後ろに置いて腹を切ります。縁起でもありません。

袖の前部分が縫われていません。 縫われています。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

連載 重箱のスミ ㉛

女雛 その十六

単(ひとえ)のひねり

ひねる!

写真の衣装の単(女雛の緑色の部分、男雛のオレンジ色の部分)は周縁が全部コヨリのように丸めてあります。これをヒネリといいます。上着(五つ衣や表着)の裾は床に引きずるように長くなっていますので、どうしても傷みます。そこで、その下に着る単を上の衣より一回り大きく作り、五つ衣などの上着が直接床に接しないようにしています。単は、裏のついていない、一枚の布を縫って仕立てた簡単なつくりの衣です。

この単の衣は端っこにうすく糊を付けてひねられ、その部分がすり切れたりすれば、また少しずつひねることができます。単の衣装は、この、すその部分だけではなく袖、襟もとなど周縁すべてがこのようにひねられています。江戸時代のころのお雛さまは、男雛・女雛だけでなくその他のお供の人形たち(官女、五人囃子や随身など)も同様になっています。

このヒネリ、簡単そうですがけっこう大変な作業で、単を仕立てた後、少しずつ糊をつけて丸めていきます。特に角のところは丸くならないように慎重にしなければなりません。

ひねることによって周縁が固くなりますので、折って縫うよりも装束の形を美しく整えることができます。徳川美術館に展示されている雛人形の多くはこのように仕立てられており、かつては普通にこの方法で仕立てられていたことがわかります。実際の装束がそうなっているので、そのように作られているだけなのです。

現代でも一部のお雛さまでこうしたつくりを見ることができます。

女雛の裾の裏側 男雛の袖口

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。