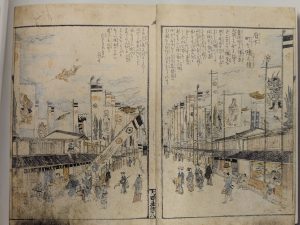

江戸時代後期

名古屋・本町通りの端午の節句の様子

「大にぎわい城下町名古屋」より引用

〇端午の節句は「はじめての午の日」ではない?

よく初めての午の日と説明されますが、おおもとの中国でも端午の節句は紀元前からずっと五月五日に行われていて、たまたま午の日にあたることはあっても五日以外に行われることは殆どありませんでした。わが国でも同様で、端午の節句は奈良平安の時代から五月五日に行われています。

言葉の意味からしても、初めての午の日ならば「初午(はつうま)」ですし、その月の初めての午の日ならば「上午」です。ひな祭りは「上巳の祓え(じょうしのはらえ)」として、平安時代の半ばまでは三月三日ではなく、三月の最初の巳の日に行われていました。三月三日になったのは、三日に行われていた「曲水の宴」に合体吸収されたからです。

かつては「端五」と書かれていたのですが、競馬(くらべうま)をしたり、お正月の白馬の節会のように白馬を天覧したりという馬にちなんだ行事がよく行われたので「端午」と書かれるようになったのでしょう。無理もないことです。

〇端午の節句に飾るもの

公家は菖蒲、武家はそれに加えて甲冑、庶民は人形(あるいは雛兜や木の兜など。むしろ、外に飾る幟<のぼり=大幟や鍾馗旗、鯉のぼり類>の方がメインだったようです)。

今でも、六月の始めころ京都へ行くと、由緒ある邸宅や料亭などの屋根に菖蒲や蓬が葺かれているのを見ることができます。屋根に菖蒲を葺き、室内にも菖蒲を飾ることが端午の節句の由縁です。その上で、雛兜、雛鎧、五月人形(神功皇后や神天鍾馗、桃太郎、金太郎など)を象徴的に飾り、祈りの対象、厄除けの人形(ひとがた)とします。

〇だれの兜(鎧)=甲冑を飾る?

そのお子様のために新しく作られた甲冑を飾ります。だれかのを模した甲冑を飾ることはなく、その子のための、だれのものでもない甲冑を飾ります。特に戦国時代の甲冑は、戦果をあげた武将イコール多くの敵をやっつけた武将ですので、祟りを嫌う縁起の面からも江戸時代には飾られることはありませんでした。戦国時代の奇抜なデザインや西洋風のものも嫌われ、国風が見直されて平安鎌倉時代のものが飾られるようになりました。戦(いくさ)がなくなりイベントのときにしか使われない武士の甲冑も古風なデザインに戻りました。実際、平安・鎌倉時代の甲冑は現在、世界中の美術愛好家から「最も美しい武具」と評されています、江戸時代でも端午の節句にそうしたデザインの甲冑が飾られたのは、やはり「美しいから」です。

〇どんな人形を飾る?

落語の「人形買い」で、熊さん八っつあんがお節句の祝いに贈る人形を太閤秀吉と神功皇后とで迷うのがあります。太閤秀吉は百姓から身をおこして天下を取った出世頭、神功皇后は朝鮮征伐や八幡さまと呼ばれるようになった応神天皇を生んだ女帝(?)です(昭和元年までは第十五代天皇に数えられていた皇后)。他に、当時の人形屋の様子が描かれた絵には桃太郎や金太郎、牛若丸や応神天皇の人形など、強い、出世、をキーワードにしたいろいろな人形が並んでいるのが見られます。

〇大幟(おおのぼり)に鯉のぼり

江戸時代の絵に、名古屋の本町通りの端午の節句の様子が描かれたものがあります。軒並み大きな幟や鍾馗旗が建てられています。幟は武家に男児がいることを知らせるために始まったように言われていますが、江戸時代後期にはこんな風に競うように各家で幟を建てられていたのです。この大幟の先に小さな鯉が括りつけられたのが鯉のぼりの始まりです。大幟には「鯉の滝登り」がよく描かれ、、竜門の滝を登り切った鯉が龍になるという中国の故事にちなんで、その先に天に登るように鯉を付けたのです。ならば、龍の姿にしておけばよかったのにと思いますが、やはり龍の姿を庶民が表すのは憚られたのでしょう。鯉のぼりも大幟も天に向かって大きく建てるのが端午の節句の祝いの本義です。鍾馗さんの旗も厄除けによく建てられました。すべて、天の神様に向けて子供らが健やかに育つようにとの祈りをかたちにしたものです。天に登るように建てることから「のぼり」と名付けられていますので、川面にぶらさげた鯉のぼりは「のぼり」とは呼びにくいですね。まあ、それはそれで楽しくはありますが、我が子、我が孫のために建てる鯉のぼりとは若干、意味合いが異なるように思います。

端午の節句は、清少納言も「節(せち)は端午にしくはなし(端午の節句は最高だわ!)」と言っているように、男女問わず、日常からかけはなれた楽しい祝日でした。