甲冑 兜 ~その四~

お話の前に少し商品のご紹介

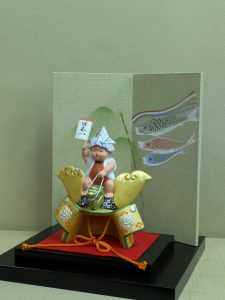

どこにもないような五月人形がいっぱい!

伝統工芸士の手描き彩色の人形、手描きの木綿屏風

約5万円

伝統工芸士の桃太郎、手作り彩色の張子の親子鯉、

純木製(センの木)の台(ベニヤ、ボードではない)。

約9万円

欄間職人の彫った龍頭付の兜飾り。手描き菖蒲のたんけい、

表具師のこしらえる本物の屏風。ちっこい張子の虎。

このような一般には扱われていない五月人形がたくさん

ご覧いただけます。楽しい(?)お話もおまけについてます。

今週末~来週が五月人形をお求めいただくピークになり

ます。お出かけください。

鐘にまつわる四方山話(よもやまばなし)

お寺の鐘について、内田百閒(ひゃっけん)が面白いことを書いています。戦前の話ですが、岡山の榮町というところにあるお寺では、火事や洪水のときには半鐘のようにごんごんと大きな音でつき続けるならわしだったそうです。ところが鐘はつき続けるとだんだん熱を帯びてくるらしく、榮町の人は火事になると消火のためだけでなく鐘を冷やすために水をかける役目の人がいたそうです。鐘をつき続けることで電子レンジのように金属分子が摩擦で発熱するのでしょうか。ほんとかどうかわかりませんが、面白いお話です。

さらに、鐘について。戦時中、金属が不足して軍は全国のお寺から鐘を供出させたそうです。終戦後、そうしたお寺から再建のため注文が殺到して鐘をつくる会社はずいぶん繁盛しました。ところが、鐘の会社というのは、製作はもちろんですがふだんは古い鐘の修理で利益を出しているのです。ですから、いちどきに鐘を新造したために、その後数十年間修理の仕事が途絶えてしまい多くの鐘の会社が廃業してしまいました。そのため、戦後80年たって新造した多くの鐘の修理の時期がきているのですが修理できるところがなく、困っているそうです。なるべく鐘を鳴らさないようにしているお寺が多いということです。こんなところにも戦争の影響が出てくるのですね。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。